Nel mondo del lavoro, soprattutto fino a qualche anno fa, c’era un grande equivoco che metteva sullo stesso piano performance e benessere: chi produce tanto sta bene, è felice, ha trovato la sua realizzazione. Oggi ci stiamo rendendo sempre più conto di quanto questo sia un falso mito e che anzi, al contrario, molto spesso chi raggiunge risultati (economici e di carriera) più alti è vittima di una cultura tossica, che impedisce di svilupparsi come persona e di stare bene. Serve quindi cambiare le metriche che valutano il valore aggiunto dei collaboratori, gli obiettivi da dare a ciascuno. È un cambio di prospettiva culturale importante, che passa attraverso un cambiamento che soprattutto Manager e Amministratori Delegati possono implementare attraverso un nuovo stile di leadership.

Diane Laschet, Executive Business Coach, ci racconta la sua esperienza.

A diciassette anni la mia vita si blocca: ho la febbre alta, mi fanno male le giunture. Non riesco a fare niente. Artrite reumatoide giovanile, la chiamano i dottori. Mi danno un farmaco che ferma l’avanzamento della malattia, ma una cura vera e propria non c’è, ci devo convivere. Per sempre.

È un colpo duro, ma faccio una promessa a me stessa: nonostante i dolori, non avrei permesso alla mia malattia di fermarmi ancora, mi aveva già rubato abbastanza tempo. Ho l’intenzione di riprendermi tutto.

E lo faccio. Studio, mi laureo, mi impegno, trovo un lavoro.

Dopo dieci anni dalla diagnosi mi promuovono a Manager, gestisco un team di una ventina di persone.

Dopo altri due, vengo promossa di nuovo, divento la Responsabile a livello nazionale di sei punti vendita del brand per cui lavoro, il mio team adesso arriva a circa sessanta persone.

Lavoro tanto, tantissimo, voglio a tutti i costi dimostrare di essere una persona di valore nonostante la mia malattia, non voglio per niente al mondo che qualcuno usi qualcosa di cui non ho colpa per dirmi che non sono in grado. Perché io ce la faccio. Con la scusa di imparare, di crescere, dico sempre di sì, faccio il lavoro mio e anche quello del mio capo. Gli altri notano il mio impegno, la mia dedizione, mi elogiano, mi prendono a esempio. Cresco ancora: sono il braccio destro dell’Amministratore Delegato di una multinazionale. Ma sento di avere ancora molto da dimostrare. Non mi fermo.

Lavoro sempre di più, di giorno, di notte, nei weekend. Sono sfinita, ma non mi fermo. Non riesco più a dormire. La mia famiglia inizia a notare il mio malessere, io rispondo che non capiscono, che è questo che devo fare per arrivare. Continuo a lavorare. Tendo ad essere cattiva con i miei collaboratori, mi comporto da bulla, come ho visto e vedo fare da tutte le persone che hanno fatto carriera intorno a me. Non mi fermo mai, rimando il riposo al weekend, alla fine del progetto, alle prossime vacanze.

Sono esausta.

Una stanchezza che non se ne va, da cui non riesco a riprendermi perché non posso staccare. Non so come si fa a staccare.

Poi, scopro che questa stanchezza ha un nome: burnout.

Ci ho messo del tempo a riprendermi, e adesso, dopo tanti anni, non posso fare a meno di chiedermi: perché non ho voluto tutelare la mia salute mentale con la stessa energia con cui mi sono presa cura della mia salute fisica?

Chi più performa meglio sta?

Nel 2022, l’OMS ha dichiarato che oltre 300 di milioni di persone nel mondo soffrono di disturbi mentali collegati al lavoro e che un lavoratore su quattro, in maniera trasversale a tutti i livelli gerarchici, ritiene che il lavoro incida negativamente sulla sua vita. Secondo i dati del Report Future Forum Pulse 2023, il burnout è una patologia che oggi tocca il 42% della forza lavoro, un numero in salita anche rispetto al picco massimo che era stato segnalato fino ad oggi e che risaliva a maggio 2021.

Ma perchè si è dovuti arrivare a tanto per sollevare l’attenzione sul benessere mentale in ufficio? Perché io sono arrivata a tanto?

Credo che la mia esperienza da persona affetta da una patologia prima fisica e poi psicologica sia la sintesi della questione: la differenza è tra ciò che si vede, che è oggettivo (come l’artrite reumatoide giovanile), e ciò che non si vede, che è intangibile (come il burnout).

Se io, nel corso della mia carriera, mi fossi fermata dicendo che il mio corpo, a causa della mia patologia, non mi permetteva di fare una certa cosa, nessuno avrebbe avuto da ridire, anzi, probabilmente mi avrebbero anche fatto dei complimenti per come riuscivo a gestire la mia situazione; se però avessi fatto presente che a cedere era la mia testa, mi sarei sentita dire che non ero forte abbastanza, che non avevo un senso di appartenenza abbastanza spiccato, e magari la mia malattia a quel punto mi si sarebbe ritorta contro: è questo il risultato che si ottiene quando si mette in posizione di responsabilità una persona con un handicap.

Per risolvere questa divergenza, le aziende hanno solo una possibilità ed è investire sulle persone, a tutto tondo.

Nella mia carriera ho spesso visto lavoratori, di qualunque livello, trattati come atleti: spinti a fare meglio, sempre meglio, ed elogiati ogni volta che battevano i propri record. Ma se è vero, tanto per i lavoratori quanto per gli atleti, che il benessere fisico favorisce prestazioni elevate, è altrettanto vero che le alte performance non sempre si accompagnano a uno stato di salute mentale buono (si pensi, sempre per restare nel mondo dello sport, alla decisione di Simone Biles, la ginnasta più forte di sempre, di ritirarsi dalle Olimpiadi nel 2021).

Nel suo articolo The Case for Investing More in People, Eric Garton fa notare come negli ultimi anni, nonostante il grande aiuto della tecnologia e la spinta a crescere in maniera incessante, in realtà la produttività delle persone è rimasta pressoché stabile e in ogni caso molto scarsa.

Questo significa che negli ultimi anni abbiamo creato una società lavorativa poco performante e al contempo molto malata.

C’è quindi una necessità diffusa da cui non ci si può più tirare indietro: cambiare le metriche con cui si valutano i collaboratori, passando dalla valutazione delle prestazioni alla valutazione della crescita personale, per creare un contesto lavorativo incentrato sul wellbeing.

L’ambiente in cui siamo contenti di lavorare: come si realizza?

Nel già citato articolo, Garton dà tre parametri che bisogna tenere in considerazione per creare un contesto lavorativo più sano: stipendi, tempo ed energia.

Io, che ho alle spalle trent’anni di esperienza nel mondo corporate, di cui quindici come CEO, e che dopo un percorso di formazione sono diventata Executive Coach, ne aggiungerei un’altra: leadership.

LEGGI ANCHE: LEADERSHIP E CAMBIAMENTO UNA QUESTIONE DI STILE E UN PERCORSO PER STEP

Se è vero, infatti, che i cambiamenti possono arrivare sia dall’alto che dal basso, è altrettanto indiscutibile che chi sta ai vertici delle organizzazioni abbia anche il compito di dare l’esempio e di farsi portavoce di un nuovo contesto che si vuole realizzare.

Servono quindi dei buoni leader e le competenze per esserlo stanno cambiando: sono indubbiamente rilevanti competenze operative, finanziarie e tecniche, ma le competenze umane, le soft skill, sono sempre più necessarie. Chi è un buon leader, infatti, oggi sa che se nel team non ci sono brave persone non ci sono profitti; che è importante far crescere le vendite, ma anche aiutare le persone a crescere; che l’elevata produttività non è per forza una misura di well-being, ma può nascondere un segnale di esaurimento nervoso; che i programmi di benessere dei dipendenti, con le lezioni di yoga e le sessioni di mindfulness, non servono a molto se non sono accompagnati da una cultura aziendale impegnata nella sostenibilità umana.

Il buon leader sa che il lavoro non è ciò che definisce il valore della vita, ma solo un aspetto di una vita ben vissuta.

Scendendo nel concreto, però, bisogna essere consapevoli che rendere il benessere mentale una caratteristica sistemica del mondo del lavoro richiede delle soluzioni sistemiche.

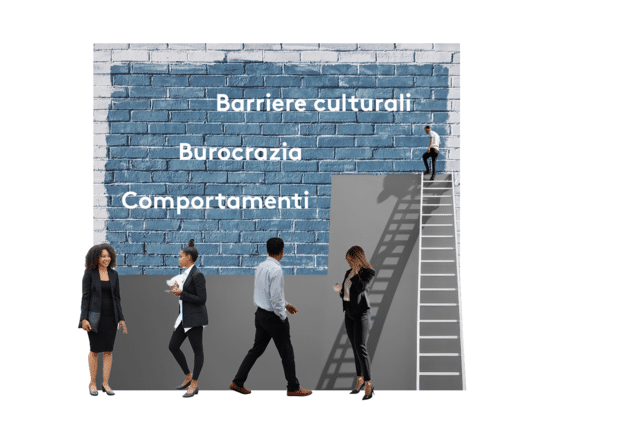

Le sfide che si presenteranno ad Amministratori Delegati e Manager riguarderanno principalmente tre aree:

- Barriere culturali: come ad esempio la concezione da “società della performance” che porta a nascondere un disagio mentale e/o fisico per paura di non essere considerati all’altezza

- Burocrazia: per andare incontro a necessità di un migliore work-life balance, come la flessibilità o lo smart working.

- Comportamenti: per stabilire un nuovo modo di lavorare e una nuova cultura del lavoro che sia funzionale a diffondere i principi di un contesto organizzativo più sano e sostenibile per le persone.

Non si tratta di un percorso semplice né veloce da mettere in atto: se i principi su cui ci vogliamo basare ora sono quelli della condivisione, della comunicazione e della tutela degli individui, allora la trasformazione può avvenire solo attraverso una co-creazione che includa tutte le persone coinvolte, che punti sul lavoro di squadra.

Nella mia esperienza ho potuto vedere in prima persona quanto questo contesto di cambiamento possa essere gestito in maniera molto più efficace con l’aiuto di un Coach: per contribuire al successo a lungo termine di un’organizzazione bisogna cambiare non solo il come si lavora, ma anche il perché lo si fa. Avere a fianco del team o dell’intera organizzazione una persona che aiuta a definire gli obiettivi, a lavorare sui comportamenti e a gestire le emozioni proprie e degli altri può essere molto utile nel tracciare la strada all’interno di una situazione che altrimenti potrebbe risultare confusionaria e far ricadere, in nome dell’efficienza, in meccanismi che sono ormai innati ma per niente virtuosi.

Se oggi proviamo a realizzare un mondo del lavoro diverso, i nostri figli e i nostri nipoti, guardando al 2023, non vedranno un momento storico di esaurimento collettivo, ma un punto di svolta in cui abbiamo avuto il coraggio di fermarci e cambiare le cose.